В какой-то момент истории болота стали казаться людям бесполезными землями. Их осушали, превращали в поля, и это считалось прогрессом. Но сегодня человечество расплачивается за эту «победу над природой»: осушенные торфяники выбрасывают в атмосферу миллионы тонн углекислого газа, превращаясь из естественных хранилищ углерода в его источники.

В Германии, например, такие земли занимают всего около 7 % сельхозугодий, но дают до 40 миллионов тонн CO₂ в год — примерно столько же, сколько весь грузовой транспорт страны.

И если взглянуть шире, по всей Европе ситуация схожая: деградированные торфяники теряют почву, выбрасывают углерод, и восстановление их становится задачей не только экологической, но и экономической.

От угрозы к ресурсу

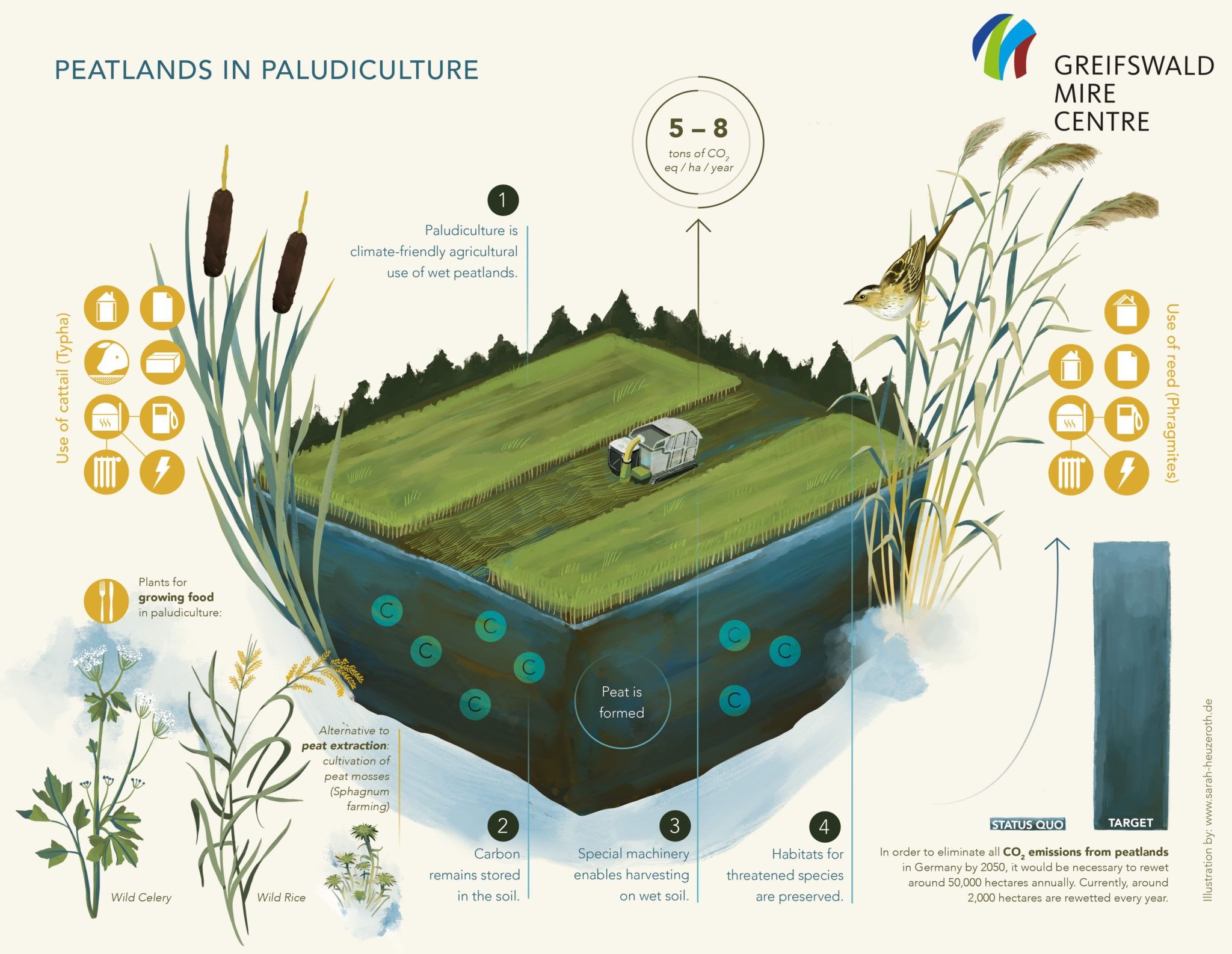

Идея довольно проста: обводнённые торфяники не только сохраняют углерод, но и могут снова работать на человека — просто иначе. Не как поля с зерном, а как биофабрики, производящие растительную биомассу, пригодную для бумаги, упаковки, строительных материалов и даже химической промышленности.

В Германии эта концепция получила название paludiculture — от латинского palus, «болото». Это сельское хозяйство на обводнённых землях, где вместо пшеницы и кукурузы растут тростник, рогоз, осока или канареечник тростниковидный, а вместо навозных куч — цеха по переработке болотной травы в целлюлозу и волокна.

Как говорит доктор Ральф Песенка, инженер и старший исследователь Института аграрной техники и биоэкономики Лейбница:«Мы не просто сохраняем экосистему — мы создаём новую цепочку производства, где природа и экономика наконец работают вместе».

Почему это важно и для Беларуси

Для Беларуси этот разговор звучит особенно актуально. У нас — самые большие водно-болотные угодья Европы, и большая часть торфяников была осушена в советское время ради мелиорации. Сейчас часть этих земель деградирует, теряя плодородие, но также и выбрасывает углерод. Опыт Германии может стать практическим ориентиром: как вернуть болотам воду, не потеряв экономический смысл земли.

Как болото дышит: почему осушенные торфяники выбрасывают углекислый газ, а обводнённые — сохраняют его

Чтобы понять, зачем Германии вообще понадобилось возвращать воду на поля, нужно вспомнить, что происходит с торфяниками, когда их осушают. Торф — это не просто грязь, а плотная масса из остатков растений, которые веками не разлагались из-за отсутствия кислорода. Стоило людям откачать воду, как почва «проснулась»: кислород попал внутрь, и началось бурное окисление.

«Как только уровень воды падает хотя бы на 10–30 сантиметров ниже поверхности, в почву проникает слишком много воздуха. Органика начинает разлагаться, и в атмосферу выходит углекислый газ. Почва буквально исчезает», – объясняет Песенка.

По его словам, в зависимости от глубины осушения один гектар такого поля может выбрасывать от десяти до сорока тонн CO₂ в год. Для сравнения, столько же выделяет легковой автомобиль, если проехать на нём больше ста тысяч километров.

Выход один — вернуть болоту воду. Тогда процесс окисления прекращается, и углерод остаётся в почве. «Важно не только обводнить, но и поддерживать уровень воды. Идеально, если даже зимой он чуть выше поверхности земли. Это предотвращает деградацию почвы», – добавляет исследователь.

Так рождается новый тип земледелия — не против природы, а вместе с ней. Но как быть с растениями? Ведь привычные сельхозкультуры — пшеница, кукуруза, картофель — не выдерживают таких условий.

Что вообще может расти там, где постоянно мокро?

Когда фермеры впервые слышат слово «обводнение», они представляют себе топь, где техника вязнет, а урожая нет. Но в Германии уже десятки хозяйств доказали, что на таких землях можно выращивать устойчивые и прибыльные культуры — просто другие.

«Есть растения, которые прекрасно себя чувствуют во влажных условиях. Это рогоз, тростник, канареечник тростниковидный, осока, ситник. Типичные болотные травы», – рассказывает Песенка. По его словам, выбор вида многое говорит и о состоянии самого поля. Если уровень воды держится умеренным, чаще всего растёт канареечник. Если же участок постоянно затоплен, там преобладает тростник или рогоз.

В лаборатории и на пилотных площадках института Лейбница уже несколько лет изучают, как собирать, сушить и перерабатывать эту биомассу. Источником служат фермерские хозяйства, которые участвуют в государственных проектах по восстановлению торфяников. «У одного из наших фермеров около 250 гектаров обводнённых земель. Оттуда мы получаем все виды трав в нужных объёмах для экспериментов», – говорит исследователь.

Пока биомассу используют в научных целях, но у проекта есть и вполне практическая цель — создать рынок, где болотные растения станут полноценным сырьём для промышленности.

Проблема в том, что пока никто не готов сделать первый шаг: промышленность ждёт стабильных поставок, а фермеры — уверенности, что урожай купят.

«Это не совсем ситуация “курицы и яйца”. Скорее, посередине не хватает связующего звена», – рассуждает Песенка. «Мы стараемся разработать продуктовые решения, которые будут экономически привлекательны и для фермеров, и для промышленности. Если появится реальный спрос, появится и производство».

Но чтобы рынок заработал, нужно больше, чем энтузиазм учёных. У каждой стороны свои сомнения и риски.

Почему фермеры и промышленность боятся нового сельского хозяйства

Когда учёные предлагают фермерам обводнить часть своих полей, это звучит как вызов всему привычному укладу. Осушать землю учили десятилетиями, а теперь нужно делать наоборот — и при этом как-то зарабатывать.

«Для фермера это огромный риск. Если он решается на обводнение, пути назад уже нет. Нужно планировать всю гидрологическую систему, получать одобрение соседей, согласовывать с местными властями. А если что-то не понравилось, снова осушить уже не выйдет — экологические службы не позволят. Это долгосрочное решение», – объясняет Песенка.

Поэтому перед тем, как пустить воду, фермер должен быть уверен, что его урожай кому-то нужен. Но промышленность тоже не спешит. «Они сомневаются, смогут ли получать сырьё стабильного качества. Ведь мы говорим о природном материале, а значит, его свойства меняются в зависимости от погоды, поля, способа сбора. Для крупных предприятий важна предсказуемость», – говорит учёный.

Отсюда встаёт новая задача — разработать более гибкие технологические процессы, которые могут работать с биомассой разного качества. Это требует времени и инвестиций.

Правительство Германии пытается ускорить переход, предлагая программы поддержки. Но, по словам фермеров, этих средств пока не хватает.

«Существуют субсидии, но они покрывают только начальные затраты. Программа Министерства окружающей среды, стартовавшая недавно, обещает поддержку в течение десяти лет, однако многие не решаются вступать в неё, пока не появится рынок сбыта», – отмечает Песенка.

На этом фоне остаётся ещё один вопрос:

если часть земель уйдёт под обводнение, хватит ли места для обычного земледелия?

Учёный отвечает прямо: нынешняя система и так нуждается в пересмотре: «Более половины осушенных торфяников используются для выращивания корма для молочного скота. Если мы немного сократим производство мяса и молочных продуктов, земля освободится. Нам просто нужно иначе распределить ресурсы».

Но чтобы это стало реальностью, фермеру придётся менять не только подход, но и саму технику.

Как собрать урожай на болоте

Когда-то трактор был символом прогресса в сельском хозяйстве. Но на заболоченных землях привычная техника превращается в груду металла, застрявшую в грязи. Чтобы работать там, где почва мягкая и влажная, нужны совершенно другие решения.

«Ни одна стандартная сельхозмашина не приспособлена к таким условиям. Колёса просто тонут. Поэтому мы используем технику на гусеничном ходу или специальные лёгкие машины с низким давлением на почву», – объясняет Песенка.

Он показывает фотографии с полевых испытаний: гигантская машина напоминает амфибию, медленно передвигается по затопленному участку, собирая камыш и рогоз. Всё выглядит непривычно — ни пахоты, ни борозд, только сеть каналов и зелёная масса, качающаяся на воде.

«Мы не пашем и не сеем, как на обычном поле. Мы управляем водой и растительностью. В этом и заключается принцип палюдикультуры», – говорит исследователь.

Но это не просто вопрос техники. Чтобы собрать урожай, нужно учитывать сезонность, уровень воды, погодные колебания: «Мы постоянно измеряем, сколько биомассы можно получить без вреда для экосистемы. Например, если срезать растения слишком рано, болотные птицы теряют места для гнездования. Поэтому всё должно быть сбалансировано».

Собранную массу сушат и хранят — и это отдельная история.

«Транспортировка тоже дорогая. Если везти сырьё на 300 километров, вы везёте в основном воздух. Поэтому мы ищем способы переработки на месте — например, делать волокно или прессованные плиты прямо в регионе», – рассказывает Песенка.

Именно здесь вступает в игру промышленность. Но можно ли из болотной травы делать то же, что раньше делали из дерева?

Из болот — в бумагу и упаковку

В лаборатории института, где работает доктор Песенка, на столах лежат образцы, которые трудно отличить от обычных листов картона или упаковочных форм. Только тщательно приглядевшись видно, что волокна здесь не древесные, а травяные — из камыша, рогоза и других болотных растений.

«В тех областях, где не требуется высокой прочности — например, для коробок или формованных упаковок, — материал вполне подходит», – рассказывает учёный.

Пока это звучит как эксперимент, но уже появились реальные прототипы.

«Одна компания произвела тестовый образец бумаги с 65 % волокна палюди. Получился продукт, устойчивый к влаге и жиру, полностью пригодный для переработки. Это очень хороший результат», – говорит Песенка.

Институт делает ставку именно на бумагу и упаковку, а не на биотопливо или энергетические гранулы.

Причина проста: рынок целлюлозы огромен, а спрос на экологичные материалы растёт: «Цена первичной целлюлозы сегодня примерно вдвое выше, чем на переработанную бумагу. Поэтому логично замещать именно дорогое сырьё. Волокно из болот — это тоже первичная целлюлоза, только полученная без вырубки леса и без химикатов».

На рынке упаковки, особенно пищевой, тоже открываются большие возможности. Учёные работают над материалами, которые выдерживают влагу и жир, а значит, могут заменить пластиковые контейнеры для овощей или грибов.

«Мы видим, что промышленность начинает интересоваться сама. Обычно это мы предлагаем идеи, а теперь бумажные фабрики звонят нам и спрашивают: “А у вас уже есть что-то готовое?”», – улыбается исследователь.

От бумаги к стенам: строительные материалы из болотной травы

Если бумага и упаковка — это ближайшая перспектива, то строительство остаётся вызовом. В лаборатории уже сделали первые образцы плит и изоляционных материалов из палюди-биомассы. Выглядят они вполне привычно: плотные, с ровной поверхностью, немного темнее обычных ДСП. Но пока они не выдерживают конкуренции.

«Сейчас такие плиты тяжелее и требуют больше клея. Производство обходится дороже, чем у древесных плит, – признаёт Песенка. – Волокна травы не обладают теми же свойствами, что древесные, их сложнее прессовать».

Тем не менее, исследователи не теряют оптимизма. В нишевых сегментах — дизайнерская мебель, экологическая отделка интерьеров — у таких материалов уже есть шанс: «Всегда есть рынок для дизайнерских продуктов или специальной мебели. А кроме того, мы видим потенциал в технологии прессования, позволяющей производить панели, которые можно использовать вместо гипсокартона. Это может стать привлекательной альтернативой», – объясняет учёный.

Есть и другие направления. Измельчённая болотная биомасса показывает хорошие результаты как задувная изоляция.

«Если волокна измельчить, изоляционные свойства становятся лучше. Но тут возникает другая сложность — высокая доля природных химических соединений, из-за которых нужны специальные котлы для утилизации. Это повышает стоимость», – говорит учёный.

Институт также экспериментирует с биохимическими продуктами — например, с выделением гуминовых кислот и сахаров, из которых можно синтезировать биопласты.

«Мы хотим, чтобы из болотной биомассы можно было получать не только строительные материалы, но и базовые химикаты для промышленности — такие, которые сегодня делаются из нефти», – добавляет Песенка.

Новые горизонты: биоуголь и биопластмасса

Когда разговор заходит о будущем болотной биомассы, Ральф Песенка становится особенно сосредоточенным. Его голос звучит как размышление человека, который много лет пытается увидеть целостную картину.

«Многие сегодня обсуждают производство биоугля из биомассы, – говорит он. – Биоуголь, подобный терра прета, обладает чрезвычайно стабильным химическим составом и может служить для долгосрочного депонирования углекислого газа в почве. Это может улучшить её качество, пористость и баланс питательных веществ. Но этот процесс очень дорог, и пока он не имеет широкого применения».

Биоуголь — лишь одно из направлений, над которыми работают в институте. Есть и другие, менее известные, но не менее перспективные решения. «Мы изучаем гуминовую кислоту, которая тесно связана с процессом переработки палюди-биомассы. Она богата гумусом, может использоваться как субстрат для выращивания растений и улучшает микробиологию почвы», – поясняет учёный.

Исследователи смотрят и дальше — в область биохимии, где из растительного сырья уже сегодня можно получать заменители нефти.

«Это означает, что мы производим базовые химикаты из биомассы, которые потом могут использоваться промышленностью для производства пластмасс и других химических продуктов, – объясняет Песенка. – Всё, что получено из нефти, — это углеводороды, и наша цель научиться получать их прямо из растительных материалов».

В институте уже больше двадцати лет работает пилотная установка по производству молочной кислоты, из которой получают PLA — биопластик, используемый, например, в стаканчиках и бутылках.

«PLA был одним из первых биопластиков на основе крахмала. Сейчас мы идём дальше — к возможности получать углеводороды напрямую из биомассы. Это станет отправной точкой для всей новой химической промышленности, независимой от нефти», – говорит Песенка.

Палюди-земледелие в итоге — очень практичный подход: сохранить углерод, удержать воду, дать земле дышать и при этом не лишить людей дохода. Германия делает первые шаги — осторожно, с бюрократией и сомнениями, но делает. И в этих попытках можно разглядеть возможный сценарий для всей Европы, включая Беларусь, где болота занимают огромные пространства и хранят миллионы тонн углерода.

«Если один крупный игрок решит выйти на рынок, дела могут пойти быстро, – считает Песенка. – Но если двигаться с нынешней скоростью, мы никогда не достигнем цели».