Минск спасёт ещё одно метро?

Подземный тоннель диаметром шесть метров — единственный способ справиться с потопами в Минске, считают в государственной организации «Горремливнесток», одна из главных функций которой — работа с ливневыми стоками.

Длина тоннеля должна быть около 20 километров, что-то вроде метро. Так организация объяснила в августе, почему при сильных ливнях некоторые районы превращаются в плавательный бассейн.

«При проектировании ливневых коллекторов выбираются диаметры (…) с тройным запасом прочности, — говорит главный инженер организации Александр Фильченков. — Но рекордные осадки порой перекрывают и его. Так, для июля месячная норма определена на уровне 98 мм осадков на 1 кв. м. Но случалось, половина её выпадала уже за несколько часов и даже десятков минут».

49 предупреждений от погоды

В комментарии главного инженера упоминается, что половина нормы осадков выпадает за очень короткое время. Однако стоило бы упомянуть про климат: дожди такого типа называются залповыми и относятся к маркерам изменения климата (на английском их называют cloudburst).

Исследования показывают: климатические изменения приводят к тому, что экстремальные осадки становятся более частыми по всему миру, и особенно уязвимы перед ними города из-за высокой плотности населения и разрушения естественного стока вод.

Беларусь — не исключение, объясняет председатель правления Агентства поддержки устойчивого развития городов и сообществ «Интеракция» Иван Щедренок.

«В нашей стране растёт частота экстремальных погодных явлений, особенно летом. „Белгидромет“ только за июнь-июль 2025 года зафиксировал 49 „оранжевых предупреждений“ по стране, что составляет максимум за 10 лет. Для сравнения: в 2023-м их было 35, а в 2024-м — 48, – говорит он и объясняет: – Дождевые паводки стали ежегодными, а их география охватывает почти все регионы».

Маленькая речка Немига топит весь Минск?

Нет, ведь топит не только Минск. Например, в Барановичах как-то смыло памятник.

Больше всего страдают населённые пункты Полесья (Брест, Пинск, Мозырь) и крупные города (Витебск, Гомель) с устаревшей инфраструктурой ливневой канализации и плотной застройкой, объясняет Иван Щедренок.

Подтопления в Минске случаются не только в районе Немиги, но и на улице Притыцкого, в районе Лошицы и в других местах. Речка Немига — лишь один из элементов проблемы: её спрятали в бетон, и она не может «дышать».

«Во всём виноват человек, который способствует изменению климата, а также принимает планировочные решения, не успевающие за этими изменениями и их последствиями», — говорит он.

Как справляются другие?

Залповые ливни — известное явление. Например, можно найти пример ливня в 2011 году в Копенгагене, когда 150 мм осадков за три часа затопили улицы.

Он стал прецедентом для работы над адаптацией города к изменению климата. Но там не стали строить тоннель диаметром шесть метров, а занялись комплексными мерами, среди которых — принятие плана по адаптации, который подразумевает новые парки, «ливневые бульвары» и другие меры, а также финансирование плана.

Например, в Копенгагене озеленили один из районов, убрав там около 20% асфальта и водонепроницаемых поверхностей. Также город перестроил улицы: часть тротуаров сделана из водопроницаемых плиток, а дороги с уклоном направляют воду не в подвалы, а в каналы и парки.

Чего не стоит делать?

Если кратко — не пытаться слить все дождевые воды по трубе (как планируют в Минске делать и дальше). По мнению Ивана Щедренка, риски паводков растут быстрее, чем города к ним адаптируются.

«Тоннели не помогут решить проблему. Нужно менять подходы к управлению ливневыми стоками. Города по всему миру понимают, что только строительство „серой“ инфраструктуры (тоннели, коллекторы) не способно решить эту проблему», — говорит он.

Подход к управлению ливневыми стоками должен меняться, а решения — сочетать в себе «серую» инфраструктуру с применением адаптивных «зелёных» методов.

«Например, Берлин и Копенгаген массово внедряют зелёные крыши, которые задерживают воду, снижают нагрузку на коллекторы и одновременно охлаждают город летом, — перечисляет Иван Щедренок. — Шанхай и Ухань делают парки и скверы, которые во время дождя превращаются в водоёмы, а потом медленно отдают воду в грунт».

Как действовать?

Ставку нужно делать не на инженерные решения («серую инфраструктуру»), объясняет Иван Щедренок, а на «зелёную» и «голубую», то есть на управление озеленением и водными ресурсами.

Наиболее оптимальная стратегия для Минска и беларусских городов, по его мнению, — это комбинация подходов:

- Локальные зелёные решения (проницаемые покрытия, зелёные крыши, сады, пруды, биоплато — подобие пруда с проницаемыми материалами и растениями, которые фильтруют воду);

- Модернизация старых коллекторов, умные сенсоры и система управления стоками.

«Так город становится не жертвой ливня, а „губкой“, которая умеет впитывать и перераспределять воду, использовать её в периоды засухи и волн жары, когда нагрузка на систему водоснабжения существенно увеличивается», — объясняет Иван Щедренок.

Чем могут помочь Дрозды?

Точнее, что можно сделать в районе Свислочи и водно-зелёного диаметра в Минске? Ответ — сделать его местом, способным впитывать воду, а не для элитного строительства или асфальтированных парковок.

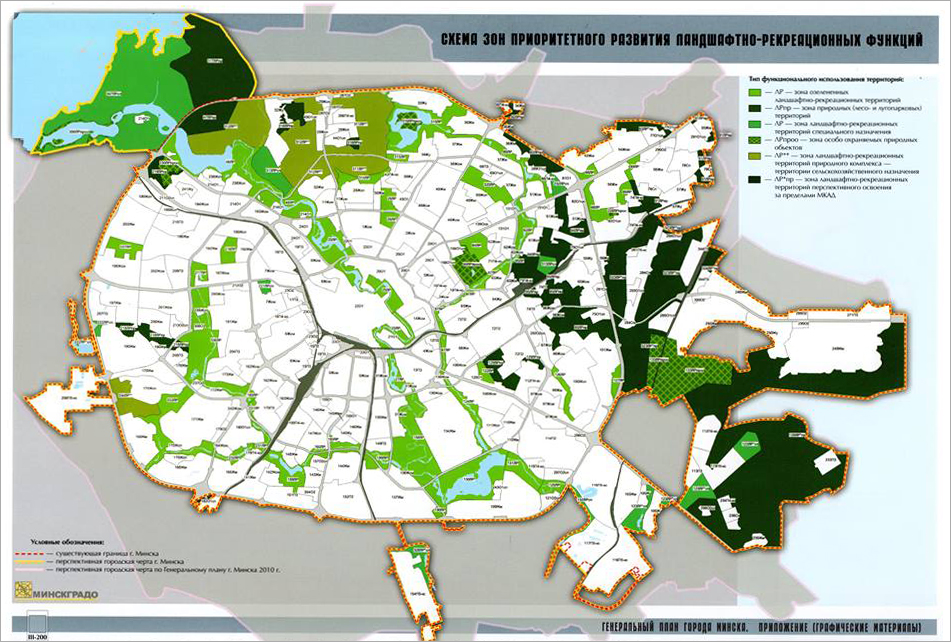

«Водно-зелёный диаметр (ВЗД) Минска уникален: цепочка рек, каналов, прудов и парков, которая тянется через весь город. По сути, это готовый „природный коллектор“, который может стать основой для губчатого города, — говорит Иван Щедренок. — Но его потенциал используется лишь частично. Зелёные зоны вдоль ВЗД способны задерживать воду, фильтровать её через почву, снижая нагрузку на ливнёвку. Сейчас многие берега „забетонированы“, и вода сразу уходит в коллекторы, вместо того чтобы впитываться. Если грамотно соединить коллекторы с ВЗД, то можно перенаправлять часть потока в парки, каналы и пруды, вместо перегрузки труб».

Сейчас, объясняет собеседник, на водно-зелёном диаметре существует недостаток «губчатых решений»: мало дождевых садов, проницаемых покрытий, биоплато. Также отдельные участки застроены, и для воды недостаточно места в парках и поймах.

О чём думает администрация Минска?

На самом деле, всё не так плохо: только что закончилось обсуждение проекта нового генплана Минска.

«Его проект сделан с акцентом на зелёные зоны и развитие пойм, а потому может реально помочь в борьбе с ливневыми паводками, — говорит Иван Щедренок. — Но эффект будет зависеть от того, как именно реализуют эти идеи».

Эксперт приводит примеры:

Поймы рек как «водные губки».

Если новые парки в поймах Свислочи, Лошицы и Слепянки сделают не просто «набережными с плиткой», а зелёными лугами, биоплато и зонами временного затопления, то во время ливня они будут принимать на себя лишнюю воду. Это разгрузит ливневую канализацию и уменьшит подтопления на улицах.

Городские леса как регуляторы стока.

Лесная подстилка впитывает воду в 5–10 раз лучше асфальта. Но в этом отношении важно сохранение и развитие существующих лесопарков с точки зрения аккумулирования осадков, а не «статистическое» решение проблемы. Ведь порой лес в пригороде Минска включают в городскую черту, таким образом просто повысив процент озеленения, но больше зелёных зон в центре Минска не появляется.

Зелёные зоны в застройке.

В плане предусмотрена система «зелёных клиньев» в новых районах под застройку, чтобы вода могла проходить через эти природные коридоры, а не скапливаться во дворах и низинах. Важно, чтобы зелёные клинья проектировались сразу с учётом вопросов управления осадками, иначе будет как в Лошице, которую начало подтапливать после застройки.

Увеличение площади озеленения почти в два раза.

Рост с 11 до 20 м² зелёных насаждений на человека — это не только комфорт и воздух, но и большая площадь впитывающей поверхности, а значит меньше стока прямо в ливнёвку.

Однако важно, чтобы это были не только количественные, но и качественные показатели: например, расширение зелёных зон в центре города, а не за счёт включения незастроенных окраин. Также важно учитывать, что эти зоны должны быть спроектированы с учётом потребностей управления осадками.

Но есть риски, подчёркивает специалист:

- Если поймы будут благоустраивать по «старому сценарию» (бетон, плитка, набережные «как картинка») → тогда паводковая функция исчезнет.

- Нужен именно подход «губчатого города», где зелёные зоны проектируются как инженерная часть дренажа.