Zero Waste — это не просто отказ от пакетов и пластиковых трубочек. Это философия осознанного потребления, где приоритет — не переработка, а предотвращение появления отходов: отказ (Refuse), сокращение (Reduce), повторное использование (Reuse), переработка (Recycle), компостирование (Rot). В теории всё звучит логично и вдохновляюще. Но как быть на практике — особенно в реалиях Беларуси?

В этой статье мы разберемся, как принципы Zero Waste уживаются с беларусской действительностью. Мы также поговорим об опыте тех, кто уже пробует жить по-новому, и расскажем, как внедрить эту философию без выгорания и фанатизма.

Беларусь и Zero Waste: реальность в 2025 году

Магазины и упаковка

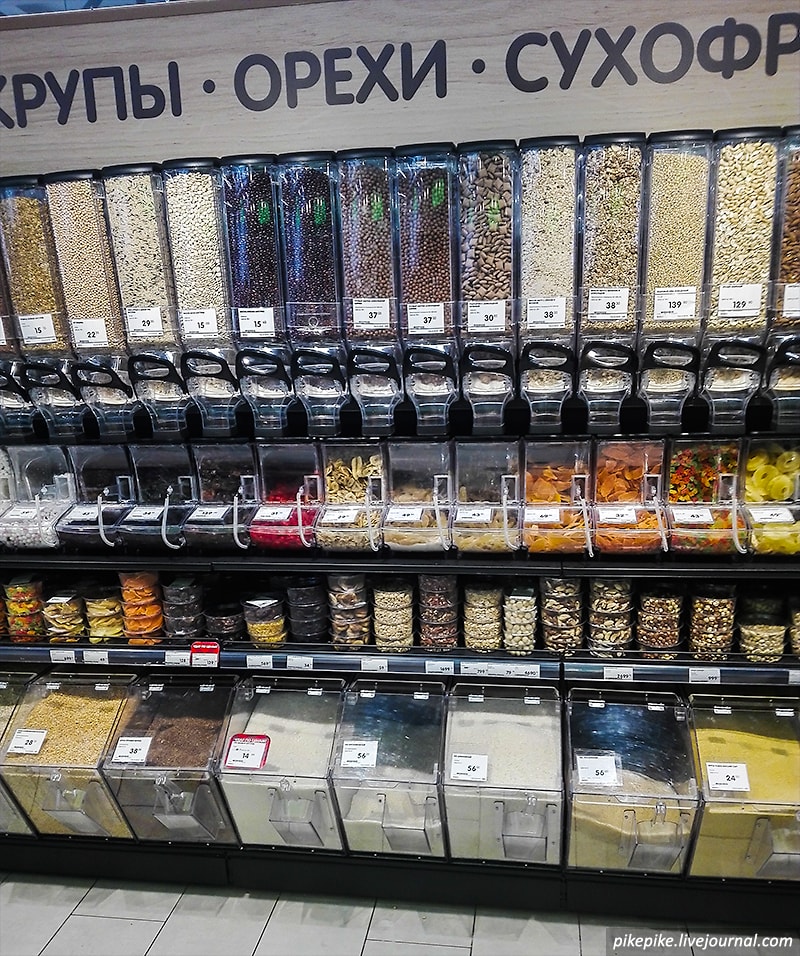

В теории ходить в магазин со своей тарой в Беларуси — можно. В реальности всё зависит от формата торговой точки, региона и… настроения продавца. В Минске и крупных городах продавцы в супермаркетах всё чаще реагируют спокойно, если вы просите взвесить сыр в свою стеклянную банку или насыпать крупу в тканевый мешочек.

Но формально такие действия не всегда укладываются в санитарные нормы — особенно в мясо-молочных отделах. В регионах ситуация сложнее: людям часто отказывают и даже открыто грубят.

Полноценных zero waste-магазинов в нашей стране — единицы. В Минске работает, например, Zerro, где продукты и бытовые средства продаются на развес и без упаковки. Vegetus — ещё один магазин, где продают сухие продукты на развес и хлебобулочные без упаковки.

Ближе к zero waste — городские рынки. Там можно купить многое в свою тару: овощи, сухофрукты, крупы, специи, иногда и косметику ручной работы. Продавцы на рынках, как правило, лояльны, особенно если вы ходите к ним регулярно.

Онлайн-альтернатив тоже становится больше. В Беларуси работают интернет-магазины, предлагающие многоразовые товары, косметику без лишней упаковки и эко-аксессуары. Например, на iGreen.by можно найти твёрдые шампуни, мыло, многоразовые диски для снятия макияжа и товары для уборки без пластика.

В Instagram активно развиваются небольшие локальные проекты, предлагающие экотовары ручной работы, например, восковые обёртки, авоськи, экосвечи.

Главное — выбирать действительно ответственных поставщиков и не попадаться в ловушку «экопотребления», когда за стремлением к zero waste скрывается всё та же привычка покупать лишнее, пусть даже и «зелёное». Zero Waste — не про новые покупки, а про меньше вещей и больше осознанности.

Органика и компост

Компостировать органику в многоквартирных домах в Беларуси — задача не из лёгких. Ни городская инфраструктура, ни ЖКХ не предусматривают отдельного сбора пищевых отходов. Во дворах нет контейнеров для органики, а управляющие организации (ЖЭУ, КЖУП) часто не готовы поддерживать такие инициативы.

Тем не менее, варианты есть. Некоторые энтузиасты устанавливают домашние компостеры — обычные или с вермикультурой (червями). Такой подход требует дисциплины, но вполне реален даже в квартире. Другие находят выход через загородные участки: вывозят отходы на дачу или делятся с соседями, у которых есть компостная яма.

Также появляются инициативы по коллективному компостированию. Например, в Минске запускались пилотные проекты компостеров во дворах, но они часто сталкивались с жалобами жителей и «санитарным запретом» сверху. Некоторые экоактивисты советуют договариваться с управляющими орзанизациями, чтобы организовать компост на закрытой территории (например, у хозпостроек).

Анна*, 32 года, живёт в Гродно в обычной многоэтажке. Несколько лет назад она заинтересовалась темой осознанного потребления после поездки в Европу, и с тех пор старается жить по принципам Zero Waste — насколько это возможно в беларусских реалиях.

Первые шаги были простыми: отказалась от пакетов, купила экомешочки, стала брать еду с собой. Постепенно изменилась вся бытовая рутина: мыло вместо геля, уксус и сода для уборки, покупки в свою тару, одежда — из секондов или обменов. Органику Анна увозит на дачу к родителям, сортирует всё остальное и сдаёт на приемку.

«Главные трудности — реакция продавцов, особенно в магазинах в начале пути, отсутствие должной переработки и непонимание соседей, которым кажется, что мой компостер на балконе — гигиеническая угроза».

Анна признаёт: не всё удалось.

«Бывает, приходится купить что-то в пластике, и да, не весь мусор удаётся сдать. Но главное — не стремиться к перфекционизму, а делать лучше, чем вчера».

Её лайфхак — находить единомышленников: «Когда рядом кто-то тоже сортирует, компостирует или просто не берёт чек, становится легче — и не так одиноко».

Так или иначе, компостирование в городе пока остаётся уделом немногих — требующим терпения, переговоров и готовности взять ответственность на себя. Но спрос на решения растёт, а значит, появляется и почва для перемен.

Сортировка отходов: миф или реальность

Беларусская система сортировки формально есть, но на практике она работает слабо. Почти в каждом дворе Минска стоят разноцветные контейнеры для раздельного сбора, чаще всего — для ПЭТ, стекла, бумаги и смешанных отходов. В регионах ситуация менее стабильна: где-то контейнеры есть, где-то их нет вовсе или они используются не по назначению.

Сдать отходы можно и напрямую на приёмные станции. В Минске работает несколько пунктов «Таромаркет», есть пункты «БелВторРесурсы», а также частные экоинициативы.

В них принимаются макулатура, стекло, металл, ПЭТ-бутылки, батарейки, электроника, лампы и даже крышечки (по отдельным акциям). Но, например, упаковку из тетрапака, пластиковую пленку и пенопласт почти нигде не принимают — из-за отсутствия перерабатывающих мощностей в стране.

Даже отсортированные отходы не всегда доходят до переработки. Логистика организована слабо, часто фракции смешиваются на этапе сбора или транспортировки. По информации экологов, часть «перерабатываемого» мусора всё равно оказывается на полигоне — из-за загрязнённости, ошибок сортировки или экономической нецелесообразности переработки.

Анатолий Иванович*, 67 лет, живёт в Полоцке. Он сортирует стекло и бумагу «по старинке» и говорит, что возвращение к многоразовому — это не «мода», а здравый смысл: «Раньше ведь жили без лишнего мусора — и правильно делали».

По сути, беларусу приходится не просто сортировать, а разбираться в каждом типе упаковки — и знать, что реально может быть переработано, а что только создаёт иллюзию экологии.

Роль государства и ЖКХ

Государственная политика в сфере отходов в Беларуси скорее формальна, чем действенна. Закон «Об обращении с отходами» существует, но система сортировки не обязательна — она добровольная и фрагментарная. Тарифы на вывоз мусора для населения не стимулируют сокращение отходов: сортируешь ты или нет — платишь одинаково.

ЖКХ формально отвечает за установку контейнеров и вывоз отходов, но на практике многое зависит от конкретного района. Где-то контейнеры для раздельного сбора стоят, но не обслуживаются или используются неправильно. Информирование жильцов — точечное, часто ограничивается наклейками на баках.

При этом инициатива «снизу» есть. В некоторых дворах активисты добиваются установки контейнеров, проводят экоуроки в школах, запускают локальные пункты приёма. Эти проекты показывают, что спрос на перемены есть — но без системной поддержки «сверху» они держатся на энтузиазме и быстро выгорают.

Что можно делать уже сейчас: без фанатизма и с заботой о себе и природе

Жить без мусора в городе — вызов, но вполне можно сократить его количество, не переезжая в экодеревню. Главное — двигаться шаг за шагом и не загонять себя в рамки «идеальной экологичности».

Начать просто: не брать лишний пакет, носить с собой бутылку для воды и кружку, выбирать товары без упаковки. Вместо геля для душа — мыло, вместо одноразовых салфеток — тканевые. В Минске и некоторых регионах можно найти мыло, шампуни, бытовую химию на развес. В аптеках и на маркетплейсах — многоразовые бахилы и мешочки, которые прослужат не один сезон.

Ольга и Павел* из Минска — родители двоих детей. Они стараются сокращать мусор, но признаются: с детьми Zero Waste — это сложно, и всё не может идти идеально.

«Многоразовые подгузники, домашняя еда, игрушки по обмену — всё это работает, но требует усилий и времени. Сил хватает не всегда, и мы часто вынуждены что-то покупать. Но когда возможность есть — выбираем минимизировать ущерб».

Необязательно всё покупать: сейчас развиваются сервисы аренды и обмена — от детских вещей до одежды и бытовой техники. Апсайкл тоже работает: старые вещи можно переработать, перешить или отдать тем, кто использует их повторно.

И главное — не превращать Zero Waste в культ. Это путь, а не финальная точка. Ошибки — это нормально, и каждый шаг, даже маленький — уже вклад. Лучше делать по чуть-чуть, но устойчиво, чем пытаться успеть «всё и сразу» и бросать через месяц.

Пытаться полностью избавиться от мусора — бесполезно, особенно в условиях нынешней беларусской инфраструктуры. Но стремление сократить отходы — это вполне реальная цель. Да, это требует усилий, гибкости, терпения и готовности смириться с существующими вызовами: не всё перерабатывается, не везде примут вашу тару, не каждый сосед поймёт компостер на балконе.

Но даже небольшие изменения в быту, особенно если они поддерживаются сообществом — работают. Zero Waste в Беларуси сегодня — это не про идеал, а про движение вперёд. Не быстрое, но устойчивое. И начинать его можно прямо сейчас — без фанатизма, но с осознанностью.

*Имена героев изменены.