Как звучит стая воронов по-английски? Не просто «стая», а murder – «убийство». Если уж совы собрались в группу, то у них – «парламент», а у крыс – «проказливость». Это не шутка и не поэма, а часть настоящего английского языка.

В английском есть десятки, если не сотни, эксцентричных коллективных существительных для животных. Они не только удивляют, но и рассказывают, как человек веками смотрел на зверей – через призму мифов, суеверий, охотничьих традиций и просто хорошего чувства юмора. Почему вороны оказались в «убийстве», а совы – в «парламенте»? И что за звериный театр скрывается за словами вроде a mischief of rats или a dazzle of zebras?

В английском языке у животных свои особенные собрания – и называются они не просто «стаи» или «стада». Классика вроде flock для птиц или herd для коров звучит привычно, но рядом с ними уживаются куда более эксцентричные варианты.

Что это вообще такое и откуда оно взялось? Это коллективные существительные, то есть слова, обозначающие группы чего-либо – от людей до животных и предметов. В английском языке они бывают вполне утилитарными, но часто – неожиданными, образными, а иногда и откровенно абсурдными.

За каждым из таких слов скрывается не просто лингвистический каприз, а отражение человеческого взгляда на мир природы.

Как воспринимали тех или иных животных, какие черты им приписывали, как они появлялись в фольклоре и литературе.

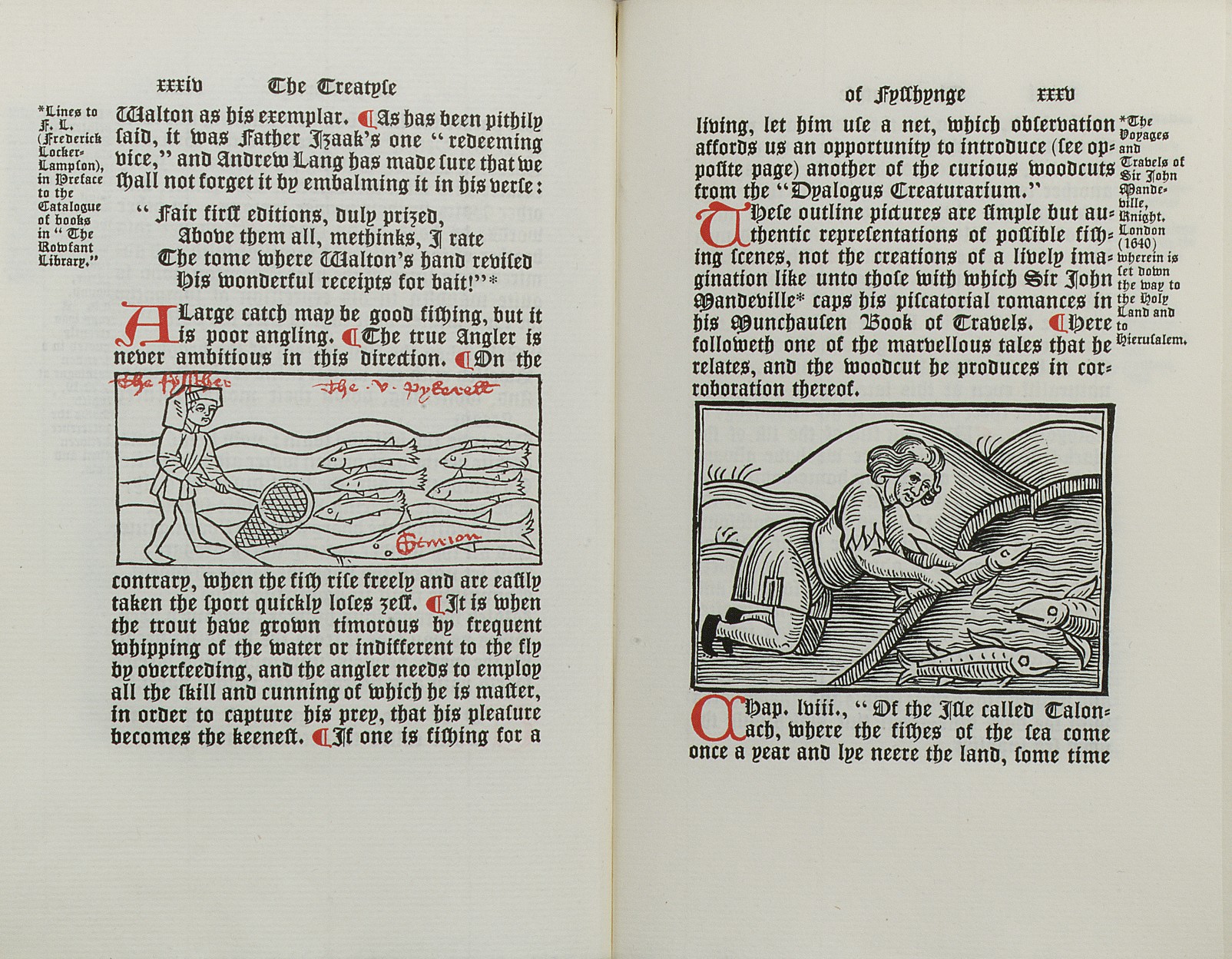

Истоки этих странных выражений чаще всего берут своё начало в Средневековье. Тогда составители охотничьих и придворных мануалов записывали целые списки таких коллективных названий – не только как способ классификации, но и как показатель образованности и «вкуса». Чем причудливее термин – тем изысканнее звучал его знаток. Так и родились такие перлы, как a shrewdness of apes («проницательность обезьян»), a confusion of wildebeest («замешательство гну») или a mischief of rats («проказливость крыс»). Иногда это были шутки, иногда – отражение поведения животных, иногда – просто поэтическая вольность. Но в любом случае, они добавляли языку объема и характера.

Именно в этих лингвистических диковинках особенно видно, что язык – не просто инструмент, а культурное зеркало. Простые слова типа flock и herd решают практическую задачу – быстро и ясно обозначить группу. Но когда мы говорим о an embarrassment of pandas («смущении панд»), здесь уже вступает в игру воображение. Такой подход – не из мира научной зоологии, а скорее из мира сказок, охотничьих рассказов и народной наблюдательности. Это как если бы каждое животное получило свою маленькую театральную роль.

В этой статье мы разберем, почему вороны оказались в «убийстве», а совы – в «парламенте», и заодно заглянем в другие необычные звериные компании. Потому что язык – это не только средство для объяснения, но и способ придавать смыслы, даже если они чуть-чуть нелепы. А в случае с коллективными существительными – чем нелепее, тем лучше.

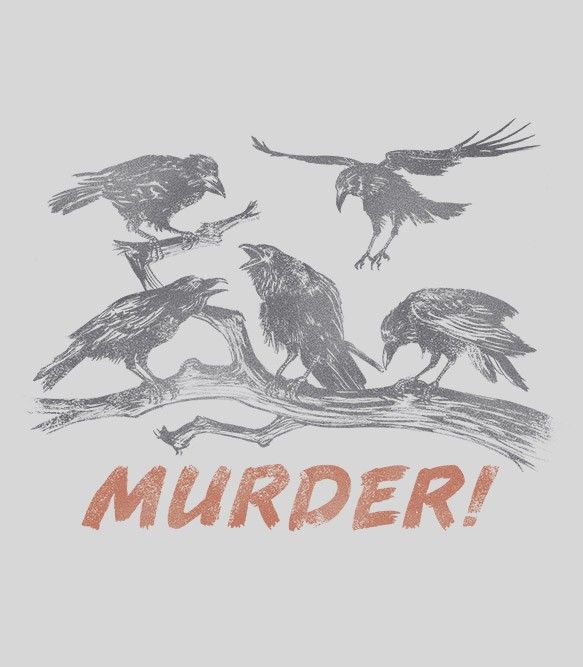

«Убийство» ворон: от суеверий до поп-культуры

Группу ворон по-английски можно назвать a murder of crows – «убийство ворон». Звучит как название нуарного романа или триллера, но это вполне реальный термин, уходящий корнями в английское Средневековье.

Вороны, как и их ближайшие родственники – грачи, вороны и сойки, входят в семейство врановых. Птицы эти не только сообразительные, но и крайне социальные.

Исследования показывают, что у ворон – своя система коммуникации, в том числе более 250 различных звуков, которые они используют, чтобы передавать информацию друг другу. Их интеллект сопоставим с интеллектом приматов.

Но откуда взялось это зловещее murder? Одна из популярных версий – старая легенда о вороньем суде: будто бы стая может собраться, чтобы осудить и даже казнить сородича, нарушившего вороньи законы. Исторической достоверности у этой байки, конечно, нет, но звучит она впечатляюще – особенно на фоне темного оперения, карканья и вечной ассоциации этих птиц с ведьмами, кладбищами и потусторонним.

Вторая версия менее прозаическая: вороны – падальщики.

В Средние века они нередко появлялись там, где лежали мертвые тела – на полях сражений, возле виселиц и на кладбищах. Их появление часто совпадало со смертью, а значит, и ассоциировалось с ней.

И вот уже темные птицы кружат над полем боя, а кто-то добавляет к этому «убийство» – и термин приживается. Первое упоминание – около 1475 года в виде «a murther of crowys».

В 1486 году его зафиксировали в «Книге Святого Олбанса» – сборнике охотничьих знаний и правил для джентльменов, где были перечислены десятки коллективных существительных для зверей и птиц. Это был своего рода культурный код: знал такие слова – значит, человек начитанный, благородный и умеющий отличить стаю зайцев от «трусливости» зайцев (a cowardice of hares).

Сегодня термин a murder of crows – больше культурный артефакт, чем научное обозначение. В повседневной речи чаще скажут просто a flock of crows. Орнитологи вообще предпочитают избегать чрезмерной драматичности: «убийство» – слишком много эмоций, слишком мало фактов.

И всё же murder живёт – не в научных статьях, так в книгах, фильмах, телесериалах. Есть одноимённый фильм, несколько романов, музыкальная группа и эпизоды сериалов, в которых фраза используется как мрачный символ или намёк на нечто зловещее.

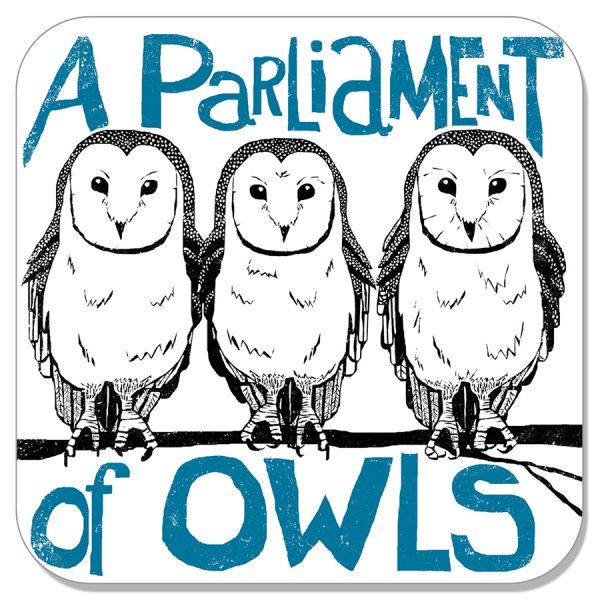

«Парламент» сов: собрание мудрецов или поэтический образ?

Группу сов в английском языке можно назвать a parliament of owls – «парламент сов». Звучит благородно, почти официально. Но к настоящей политике это, конечно, отношения не имеет. Зато имеет к поэзии, мифологии и к давней человеческой привычке наделять животных теми качествами, которые мы ценим в себе.

Совы – ночные хищники с острым зрением, тихим полетом и пронизывающим взглядом. Они редко собираются вместе: обычно это одиночки, встречающиеся разве что на брачном сезоне или ночевке. Так что называть их собранием – уже почти метафора. И всё же именно parliament – слово, которым называют собрание государственных мужей – стало поэтическим обозначением группы этих птиц.

Почему? Первая причина – мифологическая. В Древней Греции сова была священной птицей богини Афины, символом ума, стратегического мышления и знания. С тех пор сова прочно заняла место на гербах университетов, в логотипах библиотек и на иллюстрациях к философским трактатам. В этом контексте парламент – логичный выбор. Это ведь тоже про совет, обсуждение, мудрое решение.

Есть и литературная версия происхождения фразы. В 14 веке Джеффри Чосер написал поэму The Parliament of Fowls («Парламент птиц»), в которой пернатые собираются, чтобы выбрать себе партнеров. Птицы спорят, выступают, дебатируют – как настоящие парламентарии.

Этот текст не только повлиял на развитие английской поэзии, но и, возможно, вдохновил на появление аналогичных «политических» коллективных существительных. А уж когда Клайв Стейплз Льюис в «Хрониках Нарнии» ввел в повествование парламент сов, образ окончательно закрепился в массовом сознании. Тут совы уже буквально собираются в совещание и обсуждают важные вопросы. Почти как в Вестминстере.

В отличие от того же murder of crows, «парламент» сов звучит не зловеще, а даже лестно. Это выражение редко используется в научных текстах или повседневной речи – там обычно говорят просто a group of owls или a flock.

Но в книгах, фильмах и пьесах фраза a parliament of owls живет и процветает. Она подчеркивает не только культурную репутацию сов, но и обаяние самого английского языка – с его любовью к метафорам, намекам и языковым играм.

За пределами ворон и сов: причудливый зверинец коллективных существительных

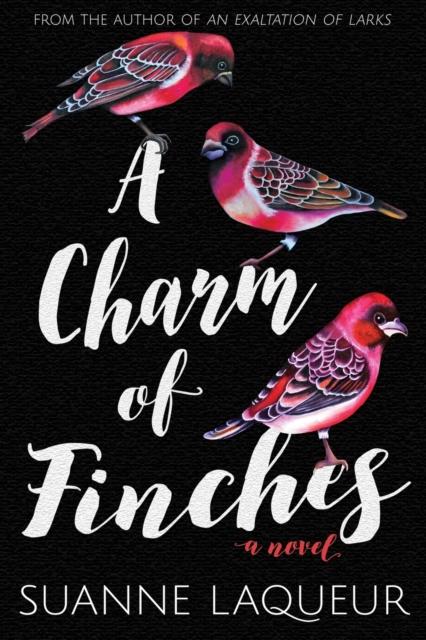

Английский язык – настоящий кладезь странных, забавных и порой очень причудливых коллективных существительных. Например, группа зябликов может быть названа a charm of finches – «очарование зябликов». Термин, возможно, восходит к староанглийскому слову c’irm, обозначающему звонкое щебетание.

И действительно: когда десятки зябликов перелетают с ветки на ветку, напевая свои переливы, кажется, будто воздух наполняется невидимым очарованием. Это выражение, хотя и нечасто используемое в разговорной речи, нередко встречается в поэзии и художественных названиях, таких как роман A Charm of Finches, например.

Или, скажем, a gaggle of geese – «гогот гусей». Это выражение относится к гусям на земле (в полете – это уже a skein или a wedge). Само слово gaggle по звучанию напоминает их шумные возгласы и может быть связано со среднеанглийским gagel. Визуально и звуково – сплошной сумбур, и это как раз отражено в названии.

А вот an unkindness of ravens – «недоброжелательность воронов» – звучит гораздо более мрачно. Этот термин, как и a murder of crows, отсылает к фольклору: вороны испокон веков ассоциировались с дурными предзнаменованиями, а порой – с черной магией. Такое «поведение» – по крайней мере в восприятии человека – дало почву для весьма зловещего названия.

Некоторые выражения куда более благородны. A pride of lions – «прайд львов» – ассоциируется с величием, силой и царственностью. Вероятно, именно это чувство восхищения породило такой термин: львы – это животные, к которым традиционно относились с благоговением. Пожалуй, это одно из немногих коллективных существительных, прочно вошедших не только в поэзию, но и в повседневную речь.

Группа дельфинов – a pod of dolphins – не такая уж экзотика, но звучит по-морскому емко и точно. Pod – это термин, закрепленный в научной орнитологии и зоологии, указывающий на социальную структуру дельфинов, живущих в тесном контакте, охотящихся вместе и защищающих друг друга. В отличие от более фольклорных терминов, pod – это пример формального, но все же яркого коллективного существительного.

Dazzle of zebras – «сияние зебр» – уже звучит как вспышка на фоне саванны. Это выражение появилось, вероятно, из-за того самого визуального эффекта: когда стадо зебр движется вместе, их полоски создают оптическую иллюзию, сбивая с толку хищников. Получается, не просто группа, а почти магический световой трюк.

Многие такие выражения уходят корнями в The Book of Saint Albans – ту самую «Книгу Святого Олбанса» 1486 года, где были впервые систематизированы terms of venery – охотничьи обозначения животных.

Именно там появились a shrewdness of apes (проницательность обезьян), a cackle of hyenas (хохот гиен), an obstinacy of buffalo (упрямство буйволов), и даже a bloat of hippopotamuses (вздутие бегемотов) – с прямой отсылкой к их массивному телу и полуводному образу жизни.

Иногда эти термины явно преувеличены – например, a conspiracy of lemurs (заговор лемуров). Здесь слышится тонкая ирония: лемуры и правда ведут себя координированно, обмениваются сигналами и демонстрируют групповую настороженность. Но «заговор»? Это скорее человеческая фантазия, перенесенная на животное поведение. Как и a flamboyance of flamingos – «яркость фламинго»: слово подчеркивает нарядный вид этих птиц, превращая их в почти театральную декорацию природы.

А a skulk of foxes – «крадущаяся стая лис» – кажется почти кинематографичным выражением. Оно, вероятно, связано с образом лисицы как скрытного, ночного охотника, а также с тем, что лисы часто выращивают потомство в подземных норах, не показываясь на глаза.

Все эти выражения, какими бы фантастическими они ни казались, говорят об одном: язык – это не только способ описания, но и отражение восприятия.

Эти названия не просто описывают группы животных – они передают ассоциации, настроения и образы, складывавшиеся веками. Термины часто отражают фольклор, символизм и человеческую склонность наделять природу чертами, понятными нам самим.

Их устойчивость говорит о том, что даже в эпоху науки и технологий язык остается инструментом связи с природой – не только аналитическим, но и образным. Эти выражения объединяют наблюдательность, культурную память и лингвистическое воображение, показывая, как язык способен сохранять и передавать наше восприятие животного мира. В них живет история наших отношений с природой – изменчивая, многогранная и по-прежнему живая.