В начале июля французские СМИ сообщили об инциденте в городе Орийак: пчёлы напали на прохожих, 24 человека пострадали, трое — в критическом состоянии. Улей находился на террасе отеля в центре города, но почему насекомые вдруг перешли в атаку — остаётся загадкой.

Интернет быстро подхватил новость. И хотя случаи агрессивного поведения у пчёл редки, этот стал поводом для напоминания: не стоит воспринимать их как безобидный фон летнего пейзажа.

«Не наступай на пчёл» — под таким неформальным девизом в мире 10 июля отмечают День защиты пчёл. Эта дата в экологическом календаре не случайна: она призвана не только напомнить о роли пчёл в природе, но и призвать к уважению и осторожности по отношению к этим насекомым.

В Беларуси обитает множество видов диких пчёл.

Среди них — земляные пчёлы (Andrenidae) и галиктиды (Halictidae), важные опылители дикорастущих и культурных растений. Два вида занесены в Красную книгу: мохноногая серебристая пчела (Dasypoda argentata) и обыкновенная пчела-плотник (Xylocopa valga).

Земляные пчёлы селятся в норах под землёй. Они живут колониями, но их общественный уклад гораздо проще, чем у привычной нам медоносной пчелы.

Медоносная пчела (Apis mellifera) — самая известная и самая «одомашненная» пчела в мире. Она — неотъемлемая часть глобального сельского хозяйства, активно разводится человеком и играет важную роль в поддержании экосистем. Хотя именно она в центре внимания пчеловодов и потребителей мёда, настоящий экологический кризис развивается за её спиной: многие виды диких пчёл стремительно исчезают.

Их не защищают ульи, пасечники и рыночный спрос. Но именно они — незаменимые труженицы, без которых нарушается работа всей природной системы. Исчезновение диких пчёл — это тревожный сигнал не только для энтомологов, но и для всех, кто зависит от пищи. То есть для нас с вами.

Дикие пчёлы — не просто альтернатива медоносным, а зачастую и более надёжные опылители. Например, арбузы почти на 90 % опыляются именно дикими пчёлами. А томаты и вовсе «игнорируют» медоносных пчёл: их цветки слишком мелкие для привычных пчелиных визитов. Здесь вступают в игру дикие виды, идеально приспособленные к работе на миниатюрных растениях.

Тем временем случаи массовой гибели пчёл по всему миру уже никого не удивляют. Это новая норма, к которой привыкать нельзя. Среди главных причин — безудержное использование пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве. Эти вещества действуют не точечно, а по принципу выжженного поля: вредители гибнут, но вместе с ними — и пчёлы.

Медоносная пчела — один из немногих насекомых, чей геном расшифрован. Это произошло в 2006 году, после года исследований и вложений в 8 миллионов долларов. Генетическая карта Apis mellifera — около 300 миллионов пар ДНК, в десять раз меньше человеческого генома. Но в этих миллионах — ключ к пониманию их поведения, организации улья, даже эволюционного пути.

Удивительно, но пчёлы появились в Азии, и около 300 тысяч лет назад стали активно заселять Европу и Африку. Сегодня насчитывается 31 подвид медоносной пчелы, каждый из которых приспособился к своей климатической нише. Однако глобализация добралась и до ульев: бесконтрольное перемещение пчелиных семей по планете привело к скрещиванию и утрате адаптаций. То, что веками формировалось в конкретных экосистемах, теперь разбавляется и исчезает.

Так, тёмная европейская пчела — Apis mellifera mellifera, также известная как среднерусская или тёмная лесная — стремительно исчезает из мест своего исконного ареала. В Европе начались программы по её сохранению, вплоть до создания охраняемых территорий. В Беларуси до Второй мировой войны именно этот подвид был доминирующим. Сегодня же он на грани — как и дикая природа, к которой он был когда-то идеально приспособлен.

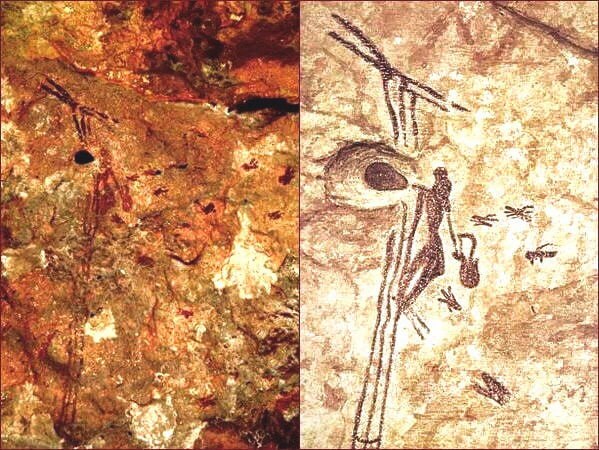

Тысячелетия рядом

История взаимоотношений людей и медоносной пчелы — одна из самых древних форм «сотрудничества» между человеком и диким животным. Сначала всё было просто: как медведи, наши предки находили дупла и забирали мёд. Потом начали делать борти — искусственные дупла в живых деревьях, чтобы не искать каждый раз новые. Позже борти стали размещать ближе к жилью, появились пчельники и пасеки. А в 1814 году украинский пчеловод Пётр Прокопович совершил настоящую революцию — изобрёл первый разборный рамочный улей. Благодаря ему пчеловодство стало куда продуктивнее и доходнее.

Пчеловодство в наше время — это интенсивное животноводство.

На крупных пасеках работают по технологиям, с акцентом на максимальную отдачу. Но вместе с этим изменилась и сама природа пчелы. Медоносная пчела постепенно вышла из состава природных экосистем и всё больше зависит от человека. Иммунитет у неё ослаб, болезни множатся, паразиты распространяются быстрее, чем с ними успевают бороться.

Концепция сохраняющего пчеловодства

Как альтернатива промышленному пчеловодству развивается концепция сохраняющего пчеловодства. Это подход, при котором вмешательство в жизнь улья минимально, а цель — не только мёд, но и здоровье пчёл, восстановление аборигенных пород и сохранение экосистем. Это экологичная альтернатива индустриальному подходу, способная поддерживать биоразнообразие и устойчивость среды.

В Беларуси таким направлением становится возрождение лесного бортничества — древней традиции, уходящей корнями в эпоху Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. До XIX века это был основной способ пчеловодства на территории страны. И хотя технологии шагнули далеко вперёд, в сельских районах Полесья — беларусского, украинского и польского — традиция не исчезла. В 2020 году лесное бортничество Полесья и Подляшья было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Сохранились ли вместе с этой традицией и сами аборигенные пчёлы? Беларусские учёные считают, что да. В районах, где сохранилось бортевое пчеловодство — например, в Припятском Полесье и северных регионах страны — могли уцелеть популяции местной тёмной лесной пчелы.

В поисках аборигенных пчёл

С 2020 года в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси ведутся молекулярно-генетические исследования. Учёные исследовали пчёл с пасек Витебской, Гомельской и Брестской областей, а в 2022 году — и из Налибокской пущи. Были выявлены популяции, генетически относящиеся к эволюционной линии аборигенной тёмной лесной пчелы.

Следующий шаг — закрепить эти находки. Планируется создание специальных резерватов чистопородной пчелы на территории Беларуси. Это даст возможность не только сохранить её уникальный генофонд, но и вернуть пчеле её место в природе — не как элемента агробизнеса, а как полноправного участника экосистемы.

Что мы можем сделать для пчёл

О пчёлах в городе мы уже писали: «Больше пустырей. Меньше ухода. Меньше кошения. Меньше сгребания листьев. Меньше стремления контролировать». Это не манифест бездействия, а программа поддержки жизни. Город может быть не только местом для человека, но и пространством для пчёл — если не мешать им жить.

Сегодня пчёлы — это не только экология, но и экономика. Апитуризм, или пчелиный туризм, становится новым направлением сельского отдыха. Пасека может быть не просто местом сбора мёда, а настоящим образовательным центром. Некоторые пасеки позволяют наблюдать за жизнью улья онлайн, превращая пчёл в героев прямого эфира.

В 2022 году Национальной академией наук Беларуси был создан кластер, направленный на развитие пчеловодства. В 2023 году между Национальным парком «Беловежская пуща», Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси, Научно-практическим центром НАН по биоресурсам и Межрегиональным центром по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана «Алтын Солок» было подписано соглашение о сотрудничестве. В пресс-службе «Беловежской пущи» сообщили, что указанный проект направлен на сохранение, а также на разведение популяции диких пчел. И предположили, что, возможно, он позволит воссоздать многовековую традицию бортничества в Беловежской пуще и получать высокоценный продукт.

Интересное о жизни пчелиной семьи

Что делает пчёл такими выдающимися существами? Их жизнь — пример абсолютной самоорганизации.

- В улье одна самка — матка. Она может прожить до пяти, а иногда и восемь лет. Вся остальная семья — рабочие пчёлы, которые живут от 30 до 40 дней. В течение этого короткого срока они успевают сменить несколько «профессий»: сначала ухаживают за личинками, потом строят соты, стерегут вход, а в финале — отправляются за нектаром.

- Пчелиная семья за лето собирает до 150 кг мёда. Из них 100 остаются в улье — на пропитание. Вдобавок пчёлы вырабатывают до 3 кг воска. Каждая сотня граммов мёда — результат невообразимого труда: для неё пчёлам нужно собрать нектар с миллиона цветков. Один килограмм нектара — это до 150 тысяч вылетов и около 450 тысяч километров полёта.

- Пчела налегке способна развивать скорость до 65 км/ч, а с нектаром — до 30 км/ч. Ради мёда она может улетать на 8 километров от улья. Она знает, куда летит. Она возвращается. Она делится информацией с другими.

И как бы рационально мы это ни описывали, в каждой такой истории есть что-то от чуда.