Сельское хозяйство Беларуси может оказаться под угрозой из-за экстремальных погодных явлений. Как следствие, мы столкнемся с дефицитом привычных для нас продуктов.

Масштабные засухи, разрушающие наводнения и лесные пожары подрывают сельское хозяйство во всем мире. Фермеры пытаются приспособиться к новым условиям, поскольку некогда стабильные вегетационные периоды становятся непредсказуемыми.

Вместе с тем ухудшается качество почвы, усиливается нехватка воды, снижается урожайность сельскохозяйственных культур, а вредители и болезни распространяются на новые территории, ставя под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей.

Из года в год результаты этих изменений становятся все более ощутимыми. Повышение температуры и изменения сезона дождей уже влияет на урожайность некоторых продуктов, типичных для потребительской корзины. Эксперты утверждают, что изменение климата стало причиной значительного повышения стоимости кофе в 2024 году.

В 2025 году потребители Европейского рынка могут столкнуться с нехваткой брокколи и цветной капусты из-за смещения вегетационного периода. Ситуация усугубляется наводнениями, затронувшими европейские регионы, которые являлись основными производителями сельскохозяйственной продукции.

Эти изменения не обходят стороной и Беларусь. С конца 1980 отмечается рост среднегодовой температуры. Вначале такой рост происходил только в холодный период, а примерно с середины 1990-х – начала 2000-х — и в теплый период.

Эксперты говорят о том, что в среднем годовая температура в Беларуси увеличилась на 0,6 градуса за десятилетний период.

Самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений стали 2019 и 2020 годы со средней температурой +8,8 и + 9,1 °С.

Вместе с тем происходит смещение и агроклиматических зон, и изменение распределения осадков. Область, которая была на севере, значительно сместилась, а на территории Полесья образуется новая.

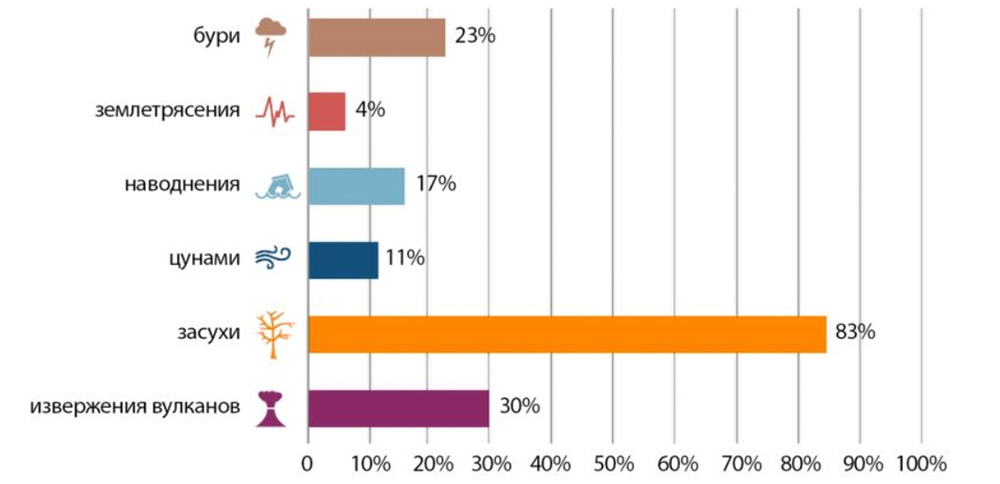

Изменение климата увеличивает интенсивность экстремальных погодных явлений. Сильные дожди, ураганы и смерчи, пыльные бури, волны жары, заморозки, град случаются все чаще.

Засушливые сезоны и недостаток увлажнения приводит к пересыханию верхних слоев почвы, снижению ее плодородности. Недостаток снега на полях, сопровождающие заморозки и резкие скачки температуры приводят к гибели озимых культур.

Эксперты отмечают, что такие явления, как длительные засухи, экстремальная жара и заморозки негативно сказываются на производстве и урожайности картофеля.

По данным на 2024 год, урожайность этой культуры в Беларуси снизилась на 30%.

Картофель — типичная культура умеренного климата, которая хорошо развивается при температуре от 16 °C до 19 °C. Изменение и перепады температуры влияет на прорастание, появление всходов, развитие листьев этой культуры.

Если температура превышает 30 °C, это может привести к замедлению развития клубней и их физическому повреждению. Слишком низкие температуры — ниже 0 °C — во время роста картофеля мешают культуре развиваться.

Картофель чувствителен к водному режиму и требует от 400 до 800 мм осадков/воды. Недостаток воды свыше 60–65 % снижает скорость роста, а избыток воды приводит к выщелачиванию и разрушению тканей клубней картофеля.

Еще одна важная для Беларуси культура — лен, также оказалась подверженной климатическим изменениям. Одно из исследований показало, что сорта текстильного льна страдают от нехватки воды в периоды засухи, что отражается на их физиологических свойствах: уменьшается высота стебля и его диаметр.

Так, например, в 2001 и 2011 годах наблюдалось снижение производства льна в европейских странах. В то же время на эти годы пришлись сильные периоды засухи, и в результате пострадал весь мировой объем производства.

Картофель, как и рожь, пшеница и ячмень, является основным для сельского хозяйства Беларуси. 19% мирового объема льна также производится в стране.

– Изменение климата оказывает комплексное влияние на изменение сельского хозяйства в Беларуси. Повышение средней температуры воздуха за 140 лет неизбежно привело к смещению агроклиматических зон, – комментирует ситуацию эксперт в области сельского хозяйства. – У нас происходят засухи, что приводит к дефициту влаги в почве, особенно в южных регионах страны. Это все сказывается на традиционных культурах, таких как озимые и яровые зерновые, пшеница, ячмень, рожь, лен и картофель.

На сельскохозяйственные культуры влияют экстремальные температурные аномалии. Это приводит к стрессовым реакциям растений, что снижает их продуктивность. Так более мягкие зимы могут негативно повлиять на плодово-ягодные культуры: яблони и груши. Это то, что мы и наблюдаем в этом году.

Эксперт отмечает, что согласно данным Национальной Академии наук, потенциальные потери урожайности при неблагоприятных климатических сценариях могут достигать 40–60 %.

В то время, как некоторые эксперты говорят о положительных моментах климатических изменений в Беларуси, отрицательным последствий все же больше.

– У некоторых растений повышается вегетационный период, что позволяет уже у нас выращивать абрикосы, но в том числе мы теряем и наши традиционные сельскохозяйственные культуры — картофель. Критично то, что с изменениями мы вынуждены будем отказываться от этих культур. И важно признать сложную ситуацию.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий, необходимо адаптировать сельскохозяйственные практики и культуры, в том числе заниматься генетической адаптацией.

– В то же время важна государственная политика и стратегическое планирование, а этого у нас нет. Из-за того, что мы неактивно занимаемся адаптацией сельского хозяйства, у нас ограниченная инфраструктура и отсутствуют инвестиции в устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Недостаточно и текущих проектов ПРООН при поддержке РФ, - отмечает эксперт.

В дополнение ко всему, эксперт отмечает, что необходимы государственные субсидии на органические восстановительные методы ведения сельского хозяйства. Немаловажен и обмен, и наличие знаний и возможностей для образования.

На данный момент они не представлены широко в образовательных программах, и, соответственно, это приводит к нехватке специалистов в этой области. Фермеры не имеют доступ к дорогой сертификации и устойчивым технологиям. Раньше на это выделялись средства ЕС. Сейчас это стало невозможно реализовать.

– Существуют ли сейчас какие-то решения по адаптации? Они есть, но из-за того, что невозможно научно-техническое партнерство, эти программы и контакты минимальны. Также у нас существует стратегия адаптации сельского хозяйства, но есть ли на это средства для ее реализации и уделяется ли этой стратеги должное внимание? Пока этого не видно, - говорит эксперт.